كي نفهم العلاقة بين السينما المصرية وانقلاب ضباط الجيش على الحكم الملكي في 23 تموز/يوليو 1952، لا بد أولًا من العودة إلى بعض البديهيات الإحصائية الخاصة بتلك الفترة.

حين قامت "ثورة" 23 تمو /يوليو 1952، كانت السينما المصرية في أوج ازدهارها كصناعة مربحة تدرّ دخلًا على صانعيها، وكانت تحتل المرتبة الثانية بعد القطن في الإيرادات التي تعود على الدخل القومي، حيث وصل الإنتاج السينمائي التجاري في بعض المواسم لما يقرب من 70 فيلمًا. لكن الغريب أن هذه السينما ظلت صامتة عن حدث كبير أحدث تحولات جذرية في المجتمع المصرية مثل الثورة/ الانقلاب لمدة تزيد على الخمس سنوات، بما تطرحه تلك الحقيقة من تساؤلات كثيرة عن طبيعة تعامل الفنانين والمجتمع مع التغير السياسي الطارئ بصورة تذكّرنا بما نعيشه حاليًا بعد خمس سنوات من استعادة الجيش لحكم مصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.

حاليًا، يجهّز نظام عبد الفتاح السيسي وفروعه الدعائية والإعلامية والسينمائية فيلمًا ضخمًا عما حدث في 30 حزيران/ يونيو 2013

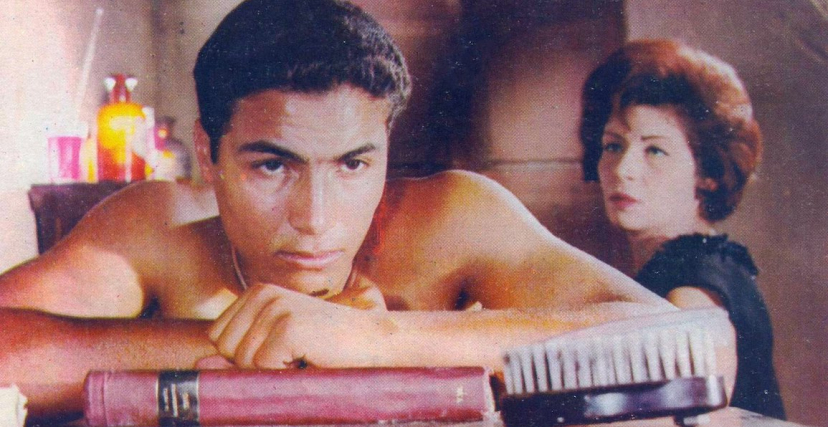

حاليًا، يجهّز نظام عبد الفتاح السيسي وفروعه الدعائية والإعلامية والسينمائية فيلمًا ضخمًا عما حدث في 30 حزيران/ يونيو 2013، تمامًا كما فعل جمال عبد الناصر بعد خمس سنوات من قيام "الضباط الأحرار" بالإطاحة بالملك فاروق عن عرش مصر، وأنتج فيلمًا بالأمر المباشر يحمل الرواية الرسمية لرجال الثورة، فكان فيلم "رد قلبي" (1957) -بكل التحفظات الممكن أخذها عليه- للمخرج عز الدين ذو الفقار، الذي لم يكن مصادفة ضابطًا سابقًا وزميلًا لتنظيم "الضباط الأحرار"، وأيضًا المؤلف يوسف السباعي الذي كان عضوًا في التنظيم وشغل منصب وزير الثقافة لاحقًا.

اقرأ/ي أيضًا: بعد أربعين عامًا.. تحيا "رسالة" مصطفى العقاد

ولننظر إلى نماذج من الأفلام المنتجة في أعوام 53 و54 و1955، لنرَ مدى التأثر الذي انعكس على منتجي الأفلام المصرية بحدث "الثورة".

- عام 1953 بلغ حجم الإنتاج 60 فيلمًا، منها، "نشالة هانم"، "فاعل خير"، "بنت الهوى"، "عفريت عم عبده"، "في شرع مين"، "اللص الشريف"، "الحموات الفاتنات"، "مكتوب على الجبين".

- عام 1954 بلغ حجم الإنتاج 66 فيلمًا، منها، "كذبة أبريل"، "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، "تاكسي الغرام"، "انتصار الحب"، "موعد مع السعادة"، "بنات حواء"، "الآنسة حنفي"، "أقوى من الحب"، "أمريكاني من طنطا".

- عام 1955 بلغ حجم الإنتاج 60 فيلمًا، منها، "اعترافات زوجة"، "عروسة المولد"، "نهارك سعيد"، "سيجارة وكاس"، "اسماعيل يس يقابل ريا وسكينة"، "خالي شغل".

والواقع أنه ليس هناك ما يثير الدهشة والاستغراب فيما نطالعه، إذا نظرنا إلى طبيعة التركيبة الطبقية لمن كانوا يملكون هذه الصناعة التي كان من الطبيعي أن تعكس أفكارهم وثقافتهم وتدافع عن مصالحهم، مثلما هو حادث الآن أيضًا في عهد عبد الفتاح السيسي. لكن الاختلاف بين الزمنين، أن طبقة الإقطاعيين والرأسماليين القدامى نمت على حساب وفي أحضان الرأسمالية الأجنبية بوصفها رأسمالية تابعة وذات جذور إقطاعية، واستولت على صناعة السينما في مصر خلال سنوات الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945) بعدما استطاعت تكوين ثروة هائلة خلال تلك السنوات من المتاجرة في السوق السوداء، بقوت الناس الضروري ومن تسخير قواها لخدمة جيوش الاحتلال البريطاني. كما استطاعت هذه الرأسمالية الطفيلية أن تقصي الرأسمال الوطني بعيدًا عن مجال منافستها إلى حد كبير، وهكذا تفرغت لمهمتها الأساسية وهي إعادة صياغة "الأنماط" بما يتفق مع فلسفتها ومصالحها. هل يذكّرنا هذا الكلام بأي شيء عن الوضع الحالي للدولة والحالة المصرية، الذي يسعى فيه النظام إلى فرض وصايته وشروطه وأوامره وقراراته على الجميع من أصغر ممثل حتى أكبر منتج سينمائي في مصر؟

المهم، وهذه ملاحظة لا تبعد كثيرًا عن المنحدر الحالي الذي نختبره، لا بد من الاعتراف بأن هذه الطبقة الطفيلية نجحت في صياغة أنماط أبطالها نجاحًا باهرًا، حتى صار نمط "العصامي" الذي يواصل صعوده الطبقي وينتقل إلى مواقع البرجوازية الكبيرة، هو بطل تلك الفترة. كما نجحت أيضًا في اختلاق ذلك النمط من الإقطاعيين والباشوات الطيبين، الذين يقبلون عقد صلات المصاهرة مع هؤلاء العصاميين، لإيمانهم بقوة الحب الذي يمحو الفوارق الطبقية ويحقق النهاية السعيدة. ظلت هذه الأنماط الجاهزة بجوهرها وثبات مظرها لكثر من ثلاثين عامًا منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية – مرورًا بثورة يوليو- دون أن تكتسب أي ظل من الواقع، رغم التحويرات والتعديلات الكبيرة التي كان الغرض منها هو ضمان "السوق" في البلدان العربية واجتياز عوائق الرقابة.

إذًا، كانت فكرة "التصالح الطبقي" هي الفكرة الذكية لسينما تلك المرحلة في مواجهة التناقضات الطبقية السائدة في المجتمع المصري بريفه ومدنه، وغالبًا قصة الحب التي تحدث بين البطل الفقير والأميرة الجميلة التي تقع في غرام البطل أو العكس، البطلة الجميلة الفقيرة تكون خادمة أو راقصة أحيانًا أو حتى عاهرة، يقع في غرامها ابن الباشا الغني ويتزوجان في النهاية. هذه التوليفة السحرية المستمدة من الحكايات الخرافية وحواديت قبل النوم، خضع لها أيضًا الفيلم الرسمي للثورة، "رد قلبي"، الذي يحكي قصتها من خلال حكاية البطل الفقير ابن الجنايني والذي يصبح ضابطًا في تنظيم "الضباط الأحرار"، والأميرة سليلة الحسب والنسب التي تقع في غرامه ويتزوجان في النهاية بما هي انتصار للثورة، وتأكيد للنظرية المصرية الخالدة القائلة بأن "كُلّه بالحُبّ"، فالحب، مثلما يرينا الفيلم، قادر على الانتصار على كل الفوارق الطبقية والأيديولوجية والاجتماعية والنفسية.

حين قامت الثورة يوليو، كانت السينما المصرية في قبضة الرأسمالية ذات الطابع الطفيلي

حين قامت "الثورة"، كانت السينما المصرية – كما ذكرنا- في قبضة الرأسمالية ذات الطابع الطفيلي. وقد أنتجت هذه السينما العديد من الأفلام التي عملت على التكيّف مع الأوضاع الجديدة، فأنتجت أفلامًا تمجّد الثورة ورجالها ومبادئها، وتجعل النهاية السعيدة المعتادة في ختام الفيلم تطرّز بقيام الثورة، فيتزوج البطل الضابط الفقير ابن البلد ذو الأصول المتواضعة من بنات الذوات صاحبات الأصول الملكية. لكن سنوات ما بعد الثورة فجّرت طاقات المخرجين الشباب الذين أصبحوا تيارًا في ما بعد وطبعوا تلك المرحلة بطابعهم، فقد منحتهم الثورة الحرية في التعبير عن أفكارهم في حدود نقد النظام السابق وإظهار مفاسده. ظهر صلاح أبو سيف بأفلامه العظيمة التي عكست فكرًا جيدًا مخالفًا لأفكار السينما السائدة، نذكر منها "الأسطى حسن" (1953) الذي كان أول فيلم يضرب فكرة التصالح الطبقي في مقتل، و"ريا وسكينة" (1953)، و"الفتوة" (1957)، و"بين السما والأرض" (1959) "بداية ونهاية" (1960) وغيرها من أفلام اشترك في تأليف بعضها نجيب محفوظ.

اقرأ/ي أيضًا: السينما المصرية.. شريط يروي حكاية قرن

كما أكد يوسف شاهين الذي درس السينما في أمريكا وجوده بأفلام "صراع في الوادي" (1954) و"صراع في المينا" (1956) و"فجر يوم جديد" (1964) ولم يكن شاهين قد تخلى تمامًا عن تاثيرات هوليوود والسينما التجارية حين أخرج "باب الحديد" (1958)، فتحوّل من بعده تحولًا كاملًا إلى سينما تحمل فكره وأسلوبه. وفي ذات الوقت، برز إلى الساحة وبقوة لافتة للأنظار توفيق صالح، القادم من باريس بأفلامه الواعدة التي أثبتت انتماءه للفكر التقدمي وولاءه للثورة والعهد الجديد، "درب المهابيل" (1955) و"صراع الأبطال" (1962) ومجموعة من الأفلام التسجيلية لتوثيق إنجازات الثورة.

لكن المؤسف أن هؤلاء المخرجين العظام لم يشكّلوا –رغم تميز أفلامهم عن البقية- طابع المرحلة، فقد ظلت نفس الطبقة الرأسمالية التابعة متحكمة في السوق، تنتج الأفلام بالمواصفات القديمة المعتادة لتشكيل تيار فكري معاكس تمامًا لما تروّج له ثورة يوليو التي رغم مرور عشر سنوات على بقائها في السلطة إلا أنها لم تحدث تغييرا جذريًا في طبيعة وفكر السينما السائدة. أو ربما لأن النظام الحاكم الجديد لم يكن يريد، مثلما هو النظم المصري الحالي، سوى جوقة تردد ما يقوله دون طرح أي أسئلة توجع القلب وترهق الدماغ، وهو الأمر الذي سيدفعه لدخول مجال الإنتاج السينمائي بنفسه.

اقرأ/ي أيضًا: