في عددها الأخير، فككت مجلة "فورين أفيرز"، ظواهر تعتقد أنها أشبه بـ"زلازل"، يمكنها أن تغير العالم. ومن بين هذه المعطيات التي حللتها، وصول دونالد ترامب، إلى سدّة الرئاسة الأمريكية، واختيار غالبية الناخبين في المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وسيطرة الأحزاب الشعبوية على الأغلبية أو الأكثرية البرلمانية في ست دول أوروبية ومشاركتها السلطة في ثلاث أخرى.

وبالرغم من انحسارها في دول أمريكا اللاتينية، "كيف ولماذا برزت الشعبوية، مجددًا وانتقاميًا، في قلب العالم الصناعي المتقدم، وماذا بانتظارنا؟"، تتساءل المجلة التي تصدر عن مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، عبر مقالات نشرتها لعدد من كتابها البارزين.

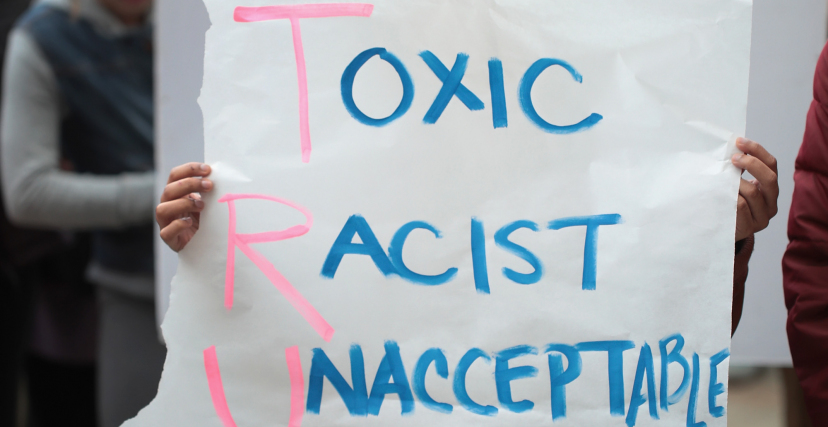

ارتفاع الشعبوية يزيد من نسب صعود المتطرفين والمتشددين إلى سدّة القرار

"ما هي الشعبوية؟"، يجيب الصحافي والإعلامي الأمريكي الهندي فريد زكريا: "على الرغم من أنها تختلف باختلاف المجموعات، إلا أن جميعها يتقاسم الاشتباه في/العداء للنُخَب، والتيار السياسي الرئيس، والمؤسسات المكرَّسة"، مضيفًا: "ترى الشعبوية ذاتها على أنها تتحدث إلى الشخص "العادي" المنسي، وغالبًا ما تتخيل نفسها باعتبارها صوت الوطنية الأصيلة". مشيرًا إلى أن ترامب كتب في "ذا وول ستريت جورنال"، في نيسان/أبريل 2016، "الترياق الوحيد لعقود من الحكم المدمر، من قِبل حفنة صغيرة من النُخَب، يتمثَّل في ضخة جريئة من الإرادة الشعبية. في كل قضية كبرى تمس هذا البلد، الناس على حق والنخبة الحاكمة على خطأ". ونوربر هوفر، الذي كانت حملته الانتخابية للرئاسة تحت شعار "النمسا أولًا"، في عام 2016، أوضح لمنافسه، بأريحية، وهو الذي كان أستاذًا جامعيًا، "بينما تقف علية المجتمع خلفك، يقف الناس معي".

"لكن لماذا الغرب، ولماذا الآن؟"، يجيب زكريا: "تغيب الشعبوية إلى حد كبير في آسيا، حتى في اقتصادات متقدمة من قبيل اليابان وكوريا الجنوبية. بل هي، في واقع الحال، تتراجع في أمريكا اللاتينية. في أوروبا، مع ذلك، لم يكن هناك ارتفاع ثابت وقوي للشعبوية في كل مكان تقريبًا فحسب، وإنما جذور أعمق مما يمكن للمرء أن يتصور. في ورقة بحثية هامة قدِّمت إلى كلية كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، ذكر رونالد إنغليهرت وبيبا نوريس أنه في الثمانينيات انخفض التصويت على أساس الطبقة إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في بريطانيا وفرنسا والسويد وألمانيا الغربية (...) وفي الولايات المتحدة، انخفض إلى درجة متدنية جدًا، مع مجيء التسعينيات، بحيث لم يكن ثمة مجال تقريبًا لمزيد من الانخفاض". اليوم، يُعد الوضع الاقتصادي عامل تنبؤ سيئ فيما يتعلق بتفضيلات المواطن/ة الأمريكي/ة التصويتية. إن تصوراته/ا بشأن القضايا الاجتماعية - مثلًا، الزواج من نفس الجنس، دليل أكثر دقة عما إذا كان/ت سيقوم/ستقوم بدعم الجمهوريين أو الديمقراطيين".

إن الركود الاقتصادي والنمو البطيء والحلول الاقتصادية التدريجية أو قلة الحلول المتاحة في أيدي الساسة، بالإضافة إلى الشروط الديموغرافية الجديدة التي يعيشها الغرب، والعولمة التي تعد الهجرة/اللجوء "حدها النهائي"، وفقًا لزكريا، كلها أمورلا تدفع نحو المطالب المعيشية مباشرة وإنما نحو "شعور عميق بالإحباط بين العديد من الناخبين الذين يريدون حلولًا أكثر دراماتيكية وزعيمًا حاسمًا وجريئًا على استعداد لإقرارها.

اقرأ/ي أيضًا: أوروبا واليمين.. عصر الظّلام المُقبل

وفي الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ثمة تأييد متزايد لمثل هذا الزعيم، الذي من شأنه الاستغناء عن ضوابط وتوازنات الديمقراطية الليبرالية". من هنا، بحسب زكريا، يكون أولًا، نقل المركزية، في عملية التصويت، من الاقتصاد/الطبقة إلى الثقافة، وثانيًا، التأكيد على ثنائية صلبة هي الأمَّة في مواجهة المهاجرين، من العوامل الحاسمة في فهم الشعبوية الجديدة. فكل زعماء هذا الزحف يتحدثون عن القضايا الاجتماعية، لا سيما الهجرة، أكثر من المسائل الاقتصادية، ويتكلمون عن الأمة الصَّلْدة التي ينبغي العودة إليها.

لكن هل الشعبوية هي نفسها الفاشية؟. لا، لكنها قد تكون بداية الطريق. تلاحظ شيري بيرمان، أستاذة العلوم السياسية المساعدة في جامعة كولومبيا، أن العديد من المراقبين، بالتزامن مع صعود اليمين الشعبوي في أمريكا الشمالية وأوروبا، قد عملوا على عقد مقارنات سياقية مع صعود الفاشية في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين.

هل الشعبوية هي نفسها الفاشية؟. لا، لكنها قد تكون بداية الطريق

تُذكِّرنا بيرمان أن "الفاشية قد ارتبطت بشكل وثيق بأوروبا ما بين الحربين العالميتين، حين استولت على السلطة حركات تحمل هذا الاسم في إيطاليا وألمانيا وعاثت فسادًا في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى. وبالرغم من اختلاف الفاشيين من بلد لآخر.. فإنهم يعتقدون أن الأمة، التي تعرف غالبًا عبر مصطلحات دينية أو عرقية، تمثِّل أهم مصدر للهوية بالنسبة إلى جميع المواطنين الحقيقيين. ومن ثمَّ فإنهم قد وعدوا بثورة.. تقدِّم نظامًا سياسيًا جديدًا مكرسًا لرعاية أمَّة موحدة ونقية، وفق توجيه زعيم قوي".

لكن على الرغم من أوجه الشبه التي قد تكون موجودة بين اليمينيين الشعبويين المعاصرين وفاشيي ما بين الحربين، تلاحظ بيرمان أن "نعت ترامب أو لوبان أو أي يمينيين شعبويين بـ"الفاشيين" يشوش أكثر مما يوضح".

موضحة أنه "من الأفضل نعت المتطرفين اليمينيين الحاليين بالشعبويين بدلًا من الفاشيين، لأن دعوتهم تتمثَّل في مخاطبة الرجال والنساء البسطاء ضد النُخَب والمؤسسات الفاسدة والوضيعة وغير القابلة للمحاسبة. بعبارة أخرى، إنهم بالتأكيد معادين لليبيرالية، ولكنهم ليسوا معادين للديمقراطية. إن هذا التمييز ليس تافهًا. إذا أتى شعبويو اليوم إلى السلطة (حتى القوميون اليمينون منهم) فإن الوجود المستمر للديمقراطية سيسمح لمجتمعاتهم بعدم التصويت لهم في وقت لاحق. في واقع الحال، قد تكون هذه هي أعظم قوة للديمقراطية: إنها تسمح للبلدان بالتعافي من أخطائها". وفي ختام كلامها، تقول بيرمان: إن "اليمينية الشعبوية، في واقع الحال، أية شعبوية، تُعَد عرضًا على ديمقراطية في ورطة".

في التحليل النهائي، يتفق كتاب العدد أن: اليمينية الشعبوية الصاعدة تعود جذورها الاجتماعية والاقتصادية إلى عقود مضت، كما أن ظاهرة ترامب، كما أشار مايكل كازين، أستاذ التاريخ بجامعة جورج تاون، ليست غريبة البتة على تاريخ الشعبوية الأمريكية، وأن النظام السياسي والرأسمالي العالمي في ورطة، وهو ما يتضح في تآكل الدعم السياسي لأحزاب التيار الرئيس، كما أشار كاس مود، الأستاذ بجامعة جورجيا.

ترجمة وإعداد بتصرف.

اقرأ/ي أيضًا: