يسيء الحركيون عادة استخدام مفاهيم مثل "الإيمان بالفكرة" و"الثقة" و"الثبات على المبدأ" إلى آخر هذه المصطلحات التي يشيع استخدامها داخل البيئات والتنظيمات الحركية. فيبدو أن التربية الحركية التي تبتغي في نهاية الأمر الحشد المطلق في اتجاه الأيديولوجيا التنظيمية أيًا كانت، تعتمد في الأساس على ترسيخ ثقة الأفراد بقدرة الفكرة ذاتها على النجاح وإحداث التغيير المطلوب، وهذا هو مفهوم "الإيمان" الذي يتم تداوله في هذه البيئات.

فالإيمان في هذه البيئات والتنظيمات الحركية (بمختلف توجهاتها)، يعني الثقة المطلقة من جانب الأفراد في "الأيديولوجيا" -وليس في قدرتهم على تطويرها-. فالأيديولوجيا في البيئات الحركية منفصلة عن حامليها، وهي قادرة على النجاح بهم أو بدونهم.

الأيديولوجيا في البيئات الحركية منفصلة عن حامليها، وهي قادرة على النجاح بهم أو بدونهم

فالأيديولوجيا في النهاية بالنسبة للأفراد هي فكرة صائبة في ذاتها، وليس على الفرد سوى تعزيز "يقينه" بصوابها، وليس مناقشة مدى هذه الصوابية أو محاولة تطويرها. وهو ما يعني تعطيل كافة الملكات النقدية لدى هؤلاء الأفراد. حيث "النقد" في هذه الحالة يساوي "التشكيك" في صواب الفكرة وبالتالي "الطعن" في قدرتها على النجاح.

اقرأ/ي أيضًا: مشروع "بناء الإنسان التونسي".. جدل الإيديولوجيا

وفي السنوات الأخيرة انتقل كثير من أبناء الحركات الإسلامية إلى صفوف التيارات المدنية أو اليسارية أو الليبرالية وغيرها. وبكل أسف انتقل كثير من هؤلاء من حظيرة "يقين مطلق" بأيديولوجيا إلى "يقين مطلق" آخر بأيديولوجيا أخرى. فقط تغيرت الحظيرة، لكن النمط الذهني والنفسي واحد.

فبنفس الطريقة التي اعتادوا أن يعاملوا بها "الشريعة" على سبيل المثال، كأيديولوجيا لا يمكن مناقشتها أو معالجتها نقديًا، يعاملون الآن "الديمقراطية" أو"الثورة" أو"المدنية" أو غير ذلك من المفاهيم المؤدلجة. وحتى أولئك الذين غادروا التنظيمات السياسية بالكامل لصالح مشروعات اجتماعية أو تنموية أو تطوعية، ما زالوا يمارسون نفس النمط في التعامل مع أهداف وشعارات ورؤى المشروعات التنموية: "الفكرة صائبة ونبيلة. إذن لنبدأ العمل"، ومن ثم يبدأ المسار الحركي في خط ممتد دون نهاية، ودون أسئلة.

فالأسئلة النقدية أثناء مسار الحركة تعتبر "تشكيكًا" في المشروع "يعطل عن الحركة" وفق هذا النمط الذهني والنفسي، وهو افتراض غير صحيح بالكلية.

بكل أسف انتقل كثير من أبناء التيار الإسلامي مؤخرًا من حظيرة "يقين مطلق" بأيديولوجيا إلى "يقين مطلق" آخر بأيديولوجيا أخرى

فالتفكير النقدي هو تفكير بنائي في المقام الأول، يبتغي تطوير الأفكار بشكل مستمر، وهو يقوم على افتراض مسبق أنه "لا فكرة صائبة تمامًا أو مكتملة تمامًا"، وبالتالي فهو يمارس عملية "تنمية مستدامة للفكرة". و"التفكير النقدي" لا يتعارض مطلقًا مع استمرارية العمل. لكن الممارسة الذهنية الأفضل في مثل هذه الحالات هي الموازنة بين التحرك الهادئ والعين النقدية المفتوحة باستمرار. حيث الخطوات البسيطة تعطي للفرد خبرة يحتاج إلى الوقوف أمامها بعض الوقت لهضمها واكتساب الخبرة المرجوة منها، وطرح الأسئلة النقدية حول ما كان وما يمكن تطويره، وما إذا كانت هناك خيارات أفضل، وإعادة النظر في الأولويات. وهكذا.

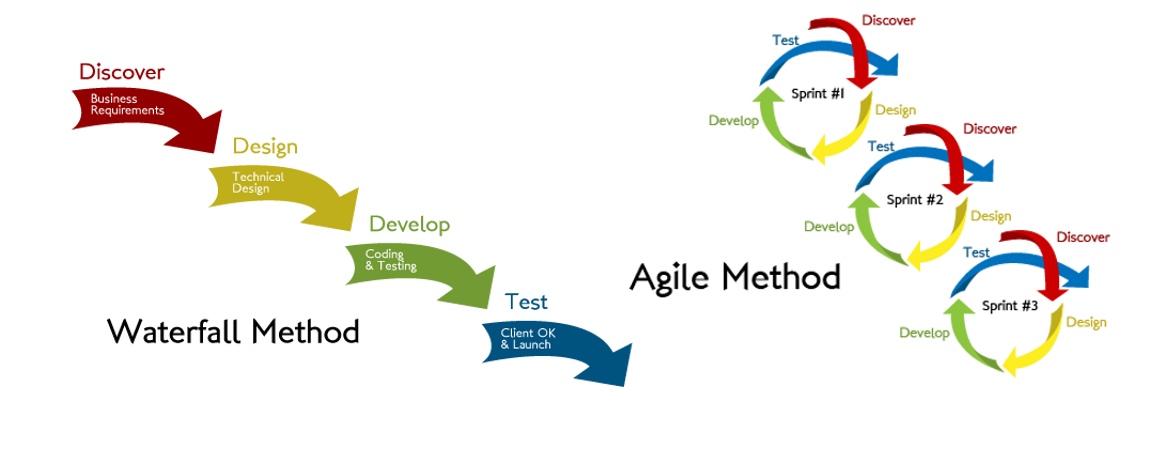

ثم في ضوء هذه المناقشة الجريئة يبدأ في اتخاذ القرارات حول الخطوات القادمة، والتي يتم التحرك فيها، ثم التوقف قليلًا وإعادة الدورة مرة أخرى. وبهذا الشكل يصبح المسار الحركي ليس خطًا أعمى دون توقف، وإنما دورات متتابعة من الإجراءات الحركية التنفيذية ثم التفكير النقدي البنائي.

وبدلًا من تعزيز الإيمان المطلق بالفكرة ذاتها كمنتج نهائي، يعزز "التفكير النقدي" إيمان الأفراد بقدرتهم هم على الوصول إلى الفكرة وتطويرها، وبالتالي ينقل ثقل "الإيمان" و"الثقة" من "الفكرة "إلى "الإنسان صانع الفكرة"، وهو ما يحرره من سطوتها ويعطيه القدرة على قيادتها وتطويرها لا الانقياد المطلق لها.

اقرأ/ي أيضًا: فكر علي شريعتي.. أدوار الضعف والقوة

وخارج مجال الأيديولوجيا، فيعتبر التصور الأخير هو الأساس الفلسفي لأنظمة الإدارة الحديثة في مجالات الهندسة والإنشاءات والبرمجيات وغيرها. وهي الأنظمة المعروفة باسم الأنظمة "الرشيقة" (agile management systems). وما تتميز به هذه الأنظمة عن غيرها هو اعتمادها على طريقة "الدورات المتتابعة" في التنفيذ والتخطيط.

لا عجب أن هؤلاء الذين لا يمارسون "التفكير النقدي" يمضون قدمًا مغمضي العين إلى نهاية الطريق، وحتى لحظة الاصطدام بالحائط

فليس ثمة "خطة شاملة" توضع مرة واحدة، وترسم الطريق من البداية للنهاية كما اعتادت أنظمة الإدارة الكلاسيكية (والتي تسمى في كثير من الأدبيات بأنظمة مساقط المياه waterfall management systems نظرًا لأنها تفترض مسارًا حركيًا وتنفيذيًا واحدًا من بداية التحرك إلى منتهاه، تمامًا كما تفعل الأيديولوجيا)، ولكن في مقابل ذلك تعتمد أنظمة الإدارة الحديثة على افتراض واقعي، وهو أنه لا يمكن لأي صاحب مشروع مهما امتلك من رؤية وخبرة أن يرسم رؤية دقيقة وتفصيلية عما يجب عمله في كافة المراحل من البداية إلى النهاية، حيث الظروف تتبدل في منتصف الطريق، والافتراضات المبدئية ينكشف خطؤها أحيانًا، وبالتالي فأصحاب العمل أنفسهم والعاملون فيه، يحتاجون إلى التحرك بشكل "رشيق" يحقق بعض الأهداف الجزئية، ثم يتوقف لمراجعتها ومناقشة مدى ثبات الافتراضات المبدئية قبل المضي قدمًا، ثم التحرك قليلًا لتحقيق بعض الأهداف الجزئية، وهكذا في شكل دورات متتابعة.

هذا الحس النقدي تفتقده البيئات الإدارية بشكل عام في بيئاتنا العربية، نظرًا للسمعة السيئة التي اكتسبها مفهوم "النقد" و"التفكير النقدي". فبدلًا من اعتباره طريقة منهجية في التفكير تبتغي البناء والتطوير إلى أفضل -لأنه لا توجد أي فكرة على الإطلاق كاملة تمامًا-، يعتبره الذين تلقوا هذا النوع من التربية "الانقيادية" "تشكيكًا" أو "تعطيلًا" لمسار الحركة. لا عجب إطلاقًا في أن هؤلاء الذين لا يمارسون العادات الذهنية الصحية من نوعية "التفكير النقدي" يمضون قدمًا مغمضي العين إلى نهاية الطريق، وحتى لحظة الاصطدام بالحائط، وعندها تكون كلفة التغيير أصعب وأثقل، والأسئلة أكثر إيلامًا.

اقرأ/ي أيضًا:

عزمي بشارة.. خرائط الحرية

لجوء من نوع آخر