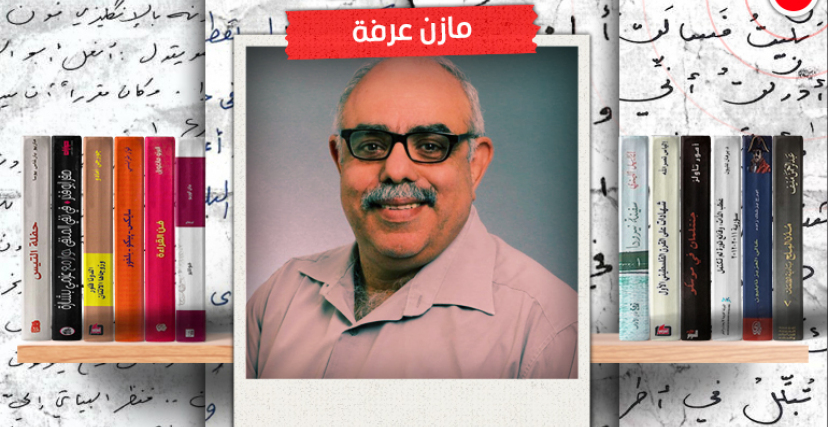

مازن عرفة روائي وباحث من سوريا. من مواليد 1955. عمل سابقًا مديرًا للنشاط الثقافي في المكتبة الوطنية في سوريا 1990 ـ 2011، والمشرف الثقافي والعلمي على معرض الكتاب السنوي الذي تقيمه المكتبة (الإدارة الثقافية للمعرض). يحمل دكتوراه في العلوم الإنسانية، تخصص علم المكتبات والمعلومات من جامعة ماري كوري سكودوفسكا في مدينة لوبلين ـ بولونيا 1990. مؤلفاته: "العالم العربي في الكتابات البولونية في القرن التاسع عشر" (باللغة البولونية) 1994، و"سحر الكتاب وفتنة الصورة: من الثقافة النصية إلى سلطة اللامرئي" 2007، و"تراجيديا الثقافة العربية" 2014. أما في الرواية فله: "وصايا الغبار" 2011، و"الغرانيق" 2017، و"سرير على الجبهة" 2019.

- ما الذي جاء بك إلى عالم الكتب؟

عالم الكتب، ومثلها عوالم الموسيقى، والرسم، والسينما، والمسرح، والرقص، هي بمجموعها جانب مهم من حكايتنا السورية، القديمة المشرقة، انطلاقاً من خمسينيات القرن الماضي. هي عوالم الدهشة والألق والحنين، التي كانت تغلف حياتنا، وتشتعل مع ذكرياتنا. ثم انكسرت، واختفت، بعد أن شوهها زمن أسود، أطبق على حياتنا. لكن ألق الحكاية بقي مستمرا في أرواحنا. هي بالأحرى حكاية الطبقة الوسطى في سوريا (وعوالم المشرق عامة). تلك الطبقة، التي كانت تتشكل جنينياً، منذ تلك الفترة، وتتوسع بتحسن حياة الفقراء، وحصولهم على حق التعلم المدرسي، وكان من المفترض لها أن تُشكل الهوية الوطنية والإنسانية والحضارية لمجتمعاتنا، بدلاً من النسخ المشوهة والوحشية للديكتاتورية والإسلاميين. لذلك، كان من الطبيعي في تلك المرحلة أن تجد في كل بيت مكتبة صغيرة، فيها قسم خاص للأطفال، وآلة موسيقية، وأدوات رسم، وألبوم جمع طوابع بريدية. وكان من الطبيعي أن يرتاد الأهل مع أطفالهم دور السينما، والحفلات الموسيقية، وزيارة المتاحف، والمعارض، فيما يشارك أطفالهم دورات الرسم والموسيقى والرقص... كانت تلك فترة ذهبية في حياة جيلنا، رافقت طفولتي، وشكلت أرضية خصبة لذكرياتي، ولأحداث رواياتي؛ حنين إلى تلك الأيام الحلوة، إلى بداية تشكل مكتبتي الخاصة.

كان عمري حوالي العاشرة، في منتصف ستينيات القرن الماضي، عندما بدأ والدي يدفعني إلى العمل في العطلة الصيفية أجيراً في مهنة ما، كي أكتسب خبرة عملية في الحياة. كانت الأولى لدى "لحام"، يقع محله في ساحة بلدتي "قطنا"، في ريف دمشق الغربي. كان اللحام لا يسلمني إلا أسوء الأعمال؛ تنظيف المحل، وفرم البصل، لإعداد الوجبة الشعبية الشهيرة "لحمة بالصينية"، ووقتها كان الأهالي يشترون لحماً بشكل طبيعي (كان سعر أوقية اللحم حوالي 80 قرشاً سورياً، والليرة 100 قرشاً). ومن جراء فرم البصل، كان أنفي يسيل بغزارة، والدموع تنهمر من عينيَّ، فامسحهما بكم قميصي، وأنا أداري خجلي أمام رفيقتي في الصف، التي أرسلها أهلها لشراء اللحم. كنت أتحمل مشقة العمل، إذ تنتظرني في نهاية النهار "نصف ليرة" سورية معدنية، أي خمسين قرشاً، كأجر يومي. أخرج بها كنزاً من محل اللحام، وأتوجه مباشرة إلى مكتبة بيع الصحف والمجلات في البلدة، التي تقع قربه. كانت المكتبة بناء طينياً متهالكاً، تبيع كل شي، من الملابس إلى أدوات الطبخ، ومعها الجرائد والمجلات، وبعض الروايات الشعبية. وكان مالك المكتبة ذكياً، يعرف كيف يجذب الزبائن إليه، فيشد حبالاً على الجدار الطيني، ويعلق عليها الجرائد والمجلات بملاقط. يرتفع معرضاً كرنفالياً منها بارتفاع ثلاثة أمتار، وعرض ستة أمتار، يخفي بشاعة الحائط الطيني. ويتحول هذا المعرض إلى متنفس لشبان البلدة، كجزء من نزهتهم اليومية، كي يقرؤوا عناوين الأخبار، وقد يقرر بعدها بعضهم الشراء.

ما كان يهمني على الجدار هو ركن المجلات المصورة للأطفال؛ "بساط الريح"، و"المغامر"، و"تان تان"، و"سوبرمان"، و"الوطواط"، اللبنانية، "وميكي"، و"سمير"، المصريتان ـ ولم تكن تصدر في وقتها مجلة "أسامة" السورية ـ؛ المجلة الواحدة بـ"نصف ليرة"، أي مقابل أجري اليومي. كانت المجلات تسحرني بقصصها المصورة؛ قصص مغامرات حلوة تدفعني للسفر في الخيال، ليس فيها شيء عن "بناء الوحدة والحرية والاشتراكية"، ولا "تحرير فلسطين" ولا "القضاء على الإمبريالية"، التي ستسود لاحقاً في حياتنا اليومية، فأشتري كل يوم واحدة، بأجري الخاص، وينظر لي والدي بعين الرضا. أشكلت مكتبتي الأولى من عشرات المجلات، التي كنت أعيد ترتيبها وتصنيفها باستمرار. أضع صورتي في صفحة طلبات المراسلة، أتبادل الرسائل مع شبان في دول عربية مختلفة. ووقتها سأكتشف، مثل أقراني، هوايات جمع الطوابع البريدية، والعملات القديمة، والبطاقات البريدية.

عندما تجاوزت الثالثة عشرة من عمري، أصبحت أزور أخت كبرى لي، متزوجة في بلدة تقع على الطرف الشرقي من دمشق. كانت تُسر بي عندما أقضي النهار عندها، وتتحفني في نهاية الزيارة بخمس ليرات سورية. في طريق عودتي، عبر دمشق، أمر قرب سينما "الأهرام" الشهيرة بأفلامها المصرية وقتها، في الستينيات. لا تغريني صور الممثلات العاريات على واجهتها، وإنما زقاق عريض يقع إلي اليمين منها، حيث تُعرض على عربات خشبية عريضة روائع الأدب العالمي، إلى جانب روايات نجيب محفوظ، بأغلفة ملونة جذابة ـ كانت ترجماتها سيئة جداً، لكنها تشكل نافذة مهمة على الأدب العالمي ـ. كان سعر الكتاب خمسة ليرات؛ ثروتي من أختي بعد كل زيارة لها. وسيكون كتابي الأول منها "الغريب" لألبير كامو، وستلحقه من بعدها "وداعاً للسلاح" و"لمن تقرع الأجراس" لارنست همنغواي، و"الدكتور جيفاكو" لبوريس باسترناك، و"البؤساء" لفيكتور هيجو. وستكبر مكتبتي بمثل هذه الروايات، التي ستتجاوز الخمسين، إلى جانب مجلات الأطفال.

كانت رواية "الغريب"هي الرواية الأولى، التي قرأتها، وصدمتني، وخاصة الموقف الوجودي لبطلها "مورسو"، اللامبالي من الجريمة، ومن الإله، وأحببتها. قرأتها في وحدة ظهيرات صيفية حارة، تحت شجرة جوز وارفة الظلال، في حقلنا، عندما كنت أقضي الوقت طويلاً ناطوراً لمزروعاتنا. أصبحت أتميز برواياتي، بين صبيان وفتيات الحقول، المزارعين والرعاة، بـ"الفلاح المثقف". وبهذه السمة، سأتعرف على عوالم الحب الطفولي الأولى، من قبل فتاة تكبرني بثلاثة أعوام.

عندما التحقت بالجامعة، بقسم اللغة الفرنسية وآدابها، سيكون عليّ في السنة الأولى، تحضير ثلاثة عشر رواية فرنسية، يختار مدرس المادة واحدة منها، أثناء الامتحان الشفهي في مادة "الرواية". وسيكون السؤال "حدثني عن رواية "الغريب"؟". لكني سأبقى وقتها مسحوراً بقصائد جاك بريفير، التي كنت أقرؤها بالفرنسية.

في الجامعة، في فترة سبعينيات القرن الماضي، كان المد اليساري، بتنوعاته الإيديولوجية، هو السائد في منطقتنا، وقد انعكس هذا على العلاقات الإنسانية بين الشباب، حيث كنا نتبادل الكتب هدايا، كتعبير عن المودة. كان يكفي مثلاً عندما ترغب بالتودد إلى صبية في الجامعة، أن تهديها كتاب وشريط تسجيل موسيقي، وتدعوها إلى فيلم سينمائي جاد من أفلام "الموجة الجديدة" الفرنسية في صالة "الكندي" في دمشق ـ لم تتأمرك حياتنا بعد في ذلك الزمان ـ. وكانت قائمة المؤلفين الأكثر شهرة للهدايا تضم وقتها محمود درويش وعبد الرحمن منيف وزكريا تامر وغالب هلسا وسحر خليفة، وللأشرطة الصوتية أحمد قعبور ومارسيل خليفة.

في الحادية والعشرين من عمري، أنهي دورة من عدة أشهر في "النادي السينمائي" في دمشق، كان من أساتذتي فيها نبيل المالح وعمر أميرالاي ومحمد ملص، وسيتم إرسالي من بين جميع المشاركين أنا فقط إلى دورة سينمائية لمدة شهر في باريس. سأعود بأفكار مجنونة، وكم كبير من سيناريوهات ومراجع فرنسية عن السينما. وسأجمع بعدها أي كتاب أو مجلة عن السينما أجدها في مكتبات دمشق أو لدى بائعي أرصفتها، لتنضم إلى مكتبتي.

سترتسم بصمات عشق الكتب في حياتي في روايتي الأولى "وصايا الغبار"، الصادرة في دمشق عام 2011، والتي هي شكل من السيرة الذاتية، تتلاعب فيها الفانتازيا وأحلام اليقظة والواقعية السحرية مع الذكريات. لكن في كتابي البحثي الثاني "تراجيديا الثقافة العربية"، الصادر عام 2012 في دمشق، سأكتب عن انهيار "الطبقة الوسطى"، في عالمنا، وفقدان التقاليد الثقافية المرتبطة بها، وعلى رأسها القراءة. حدث هذا بفعل الإفقار المتعمد لـ"الطبقة الوسطى"، من قبل الديكتاتوريات العسكرية، التي تعاونت ضمنياً مع المد الإسلامي الخليجي "الوهابي"، منذ بداية السبعينيات. كانت بعض أموال البترودولار تضخ في مجتمعاتنا لبناء المساجد، مع انتشار "المد الديني الوهابي" ـ جوائز ترضية لدول الخليج ـ، لكن القسم الأكبر منها المخصص لـ"دعم الصمود في وجه العدو الصهيوني"، يذهب بالطبع إلى جيوب الديكتاتور، وحاشيته، وجيوشه الانكشارية الخاصة. وستتشكل منذ ذلك الوقت ثروات الفساد، ومافيات الدولة والحزب والطائفة والعشيرة والعائلة، التي ستلفت أيضاً إلى استنزاف ثروات البلاد. وكانت الثقافة، وعلى رأسها الكتب، العدو العقلاني الأول، الذي يهدد هذين الاتجاهين، الديكتاتوري والإسلامي. وصدرت القوائم اللانهائية للكتب العقلانية الممنوعة، مقابل التساهل مع الكتب الدينية. ووقتها أنتشر في السر الكتاب الشهير لـلمفكر صادق جلال العظم "نقد الفكر الديني"، الذي حصلت على نسخة من طبعته التاسعة عشر، مُهربة من بيروت، وستلحقه بقية عناوين "سلسلة نقد الفكر الديني"، الصادرة عن دار الطليعة البيروتية، الممنوعة بالكامل.

لن تنتهي حكايتي مع الكتب، بل ستبدأ بقفزة نوعية، بعد إنهاء دراستي الجامعية في قسم اللغة الفرنسية، إذ حصلت على منحة دراسية لدراسة الدكتوراه في بولونيا، في علم المكتبات لصالح "المكتبة الوطنية" في دمشق. وكنت الموفد الرسمي الوحيد "غير البعثي" إلى بولونيا، ربما عن طريق الخطأ أو المصادفة. وسأتخصص بـ"علم الكتاب"، وبشكل أوسع "بعلم وسائل الاتصال الاجتماعي". هناك سأكتشف سحر الكتاب بتقاليد قديمة في بلد عريق بالمكتبات. اكتشف مثلاً كيف تُنشر أمهات الكتب الغريبة والنادرة والشهيرة بطبعات أنيقة فاخرة ومستوى طباعي عالي، بمائة نسخة فقط، مرقمة ومخصصة لهواة جمع الكتب، يصبح تداولها مع الزمن مثل التحف الفنية النادرة. وتعرفت إلى من يمتلك مكتبة ضخمة، التي لا يتجاوز حجم الكتاب الواحد فيها أصابع اليد. وسأتعرف على سحر الألبومات الفنية عن تاريخ الفن والتصوير الفوتوغرافي. وسأتعلم أن هاوي جمع الكتب يطلب من فنان شهير أن يصنع له كليشة علامة ملكية خاصة لكتبه "اكس ليبريس"، يضع صورة منها على كل صفحة من كتبه. سأحصل على نماذج من كل هذا، وعلامة ملكية خاصة بي، وأرسلها صناديق إلى سوريا بالبريد، فيما كانت العادة أن يُحضر العائد من الدراسة في دولة اشتراكية أثاث غرفة نوم بأسعار رخيصة، كأحد الميزات لدراسته. ستنضم هذه المجموعات إلى كتبي القديمة، التي حافظت عليها زوج أخ رائعة، في أثناء غيابي لمدة ست سنوات. وهكذا نمت مكتبتي بثلاث لغات، العربية والفرنسية والبولونية.

وبما أني شغلت مدير النشاط الثقافي في "المكتبة الوطنية" في دمشق، منذ عام 1990، لأكثر من 25 عاماً، وكنت مسؤولاً ثقافياً عن معرض الكتاب السنوي، الذي تقيمه، وعلى احتكاك بدور النشر العربية، فقد تطورت مكتبتي الشخصية بالكتب القديمة والنادرة والممنوعة. ونتيجة محاضراتي وأبحاثي في "علم الكتاب"، ومتابعتي للكتب الجديدة، نشرت مؤلفاً بحثياً ضخماً تحت عنوان "سحر الكتاب وفتنة الصورة، من الثقافة النصية إلى سلطة اللامرئي"، صدر في دمشق في عام 2007. في هذه الدراسة اعتبرت أن ليس المهم هو الكتاب ـ ومثله أدوات التواصل الاجتماعي الأخرى، كالصورة، واللوحة الفنية، والتلفزيون، وشبكات الانترنيت ـ إلا بقدرته على لعب دوره في التواصل الاجتماعي بين طرفين؛ المبدع ـ المؤلف، والمتلقي ـ القارئ. وأعلنت أن "فتنة الصورة"، وبخاصة الإلكترونية، تمثل سمة العصور الجديدة القادمة، وستتغلب في النهاية على "سحر الكتاب"، رغم التقاليد التاريخية التي يمثلها. وسيحدث هذا كما تغلب "الكتاب الورقي" على "المخطوطات"، ومن قبل هذا "المخطوطات" على التأريخ بـ"النقوش الحجرية".

- ما هو الكتاب أو الكتب، الأكثر تأثيراً في حياتك؟

القراءة فعل تراكمي، تساهم في بناء شخصية مميزة لدى الفرد، وتوسّع مداركه ومعارفه وآفاقه. والكلمات في تفجر معانيها تجعله يسافر في عوالم سحرية، عوالم دهشة، يختلط فيها الواقع بالخيال. وعند قراءة نص تتكثف تجارب القارئ، وعواطفه، وذكرياته، وحنينه لمبهم مجهول، في ذروة تفاعل مع تجربة المؤلف عبر نصه. ويتوالد نتيجة ذلك عالم جديد للنص الواحد، يتجدد مع كل قارئ، بل وحتى مع كل قراءة أخرى للقارئ نفسه. لذلك، تتمايز القراءة بين شخص وآخر، كتعبير عن فرادته... وهذا ما يحدث سواء كنا نقرأ كتاباً، أو لوحة فنية، أو صورة، أو فيلماً، بالمعنى المجازي للقراءة.

القراءة بالنسبة لي هي محاولة الوصول إلى أعلى درجات الاستمتاع بسحر الكلمة، بموسيقاها، بالإيحاءات التي تتوالد منها، بقدرتها على تمثل المعاني وتفجيرها في سياق جملة، يسهم في بناء عوالمها. لهذا أفضل قراءة النصوص العميقة، التي تستثير التحدي لدي، أقرأها بهدوء وتمعن، بطريقة أقرب إلى الشاعرية، كي أسافر معها ـ وهو ما يحدث معي أيضاً في عالم الفن والسينما ـ.

من الصعب أن تسال محباً للكتاب عن الكتب التي أثرت في حياته. وبالرغم من تقليدية السؤال، الذي يصعب أن يصلح للإشارة عن كتب قرأها الإنسان طوال عمره، فسأحاول الإشارة إلى بعض الكتب المهمة كنماذج، رغم أن هناك سلسلة طويلة منها رافقتني منذ طفولتي، وسارت معي عمراً مديداً حتى الآن.

إلى جانب المؤلفين والكتب، الذين ذكرتهم في سياق الإجابة على السؤال الأول، يمكن التركيز في مجال الرواية العالمية على رباعي شهير أعشقه: الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز، وخاصة في روايتيه "مائة عام من العزلة" و"خريف البطريرك". وبالتأكيد، هو عالم "الواقعية السحرية"، وتوظيفه في حكاية معاصرة بتداعيات سياسية واجتماعية، ما كان يسحرني لديه. الروائي الثاني هو البريطاني من أصول هندية "سلمان رشدي"، وخاصة في "أطفال منتصف الليل"، و"العار"، مع الاطلاع على روايته الشهيرة "آيات شيطانية"، بترجمة عربية سرية مهلهلة. وقد أستطاع نقل "الواقعية السحرية" من أمريكا اللاتينية إلى أجواء الهند، وإسقاطها على تاريخها بجاذبية خاصة. الثالث هو التركي أورهان باموق، وبخاصة في رواياته "ثلج"، و"الكتاب الأسود"، و"الحياة الجديدة". وتثيرني قدرته على الدخول في التفاصيل وشحنها بالترميزات العالية، في سياق أحداث رواياته. والروائي الرابع هو امبيرتو إيكو، في روايتيه "اسم الوردة"، و"جزيرة اليوم السابق". ويتميز بقدرته على تطويع مواضيع فلسفية صعبة وتحويلها روائياً إلى مواضيع شعبية. سأتأثر أيضاً برواية جوزيف كونراد البولوني "قلب الظلام"، التي كتبها بالإنكليزية. وستثيرني قدرة المخرج الأمريكي فرانسيس كوبولا على نقل أجواء المستعمر البلجيكي في "قلب الظلام الإفريقي"، في هذه الرواية، إلى أجواء التدخل الوحشي الأمريكي في فيتنام، والمضي إلى "قلب الظلام" في تايلاند، في فيلمه الرائع "القيامة الآن". بعد قراءة هذه الرواية ومشاهدة هذا الفيلم، سأعرف أن "الظلام" هو في قلب الإنسان، بغض النظر عن الزمان والمكان. لكن هذه الروايات لن تجعلني أتناسى أرنست همنغواي، وبوريس باسترناك وغوستاف فلوبير.

في الرواية العربية كنت في بداية مرحلة شبابي متأثراً جداً ـ ومازلت طبعاً ـ بالمجموعات القصصية لزكريا تامر، وخاصة "دمشق الحرائق"، وعبد الرحمن منيف، وخاصة في "الأشجار واغتيال مرزوق"، و"سباق المسافات الطويلة". ثم اكتشفت العوالم الإبداعية للمصري "صنع الله إبراهيم"، ومن بعده مشروع الكتابة السحرية لدى الكردي سليم بركات، منذ أن قرأت له "الأختام والسديم". ولا زالت تسحرني رواية "رسمت خطاً في الرمال" لهاني الراهب. والأهم بالنسبة لي الآن، روحياً وإبداعياً، هو مشروع الروائي السوري فواز حداد، عبر توثيقه روائياً حكايتنا السورية المعاصرة.

بعد تأثيرات سلسلة "نقد الفكر الديني"، سيترك كتاب "قوة الأسطورة" للعالم الأنتربولوجي الأمريكي جوزيف كامبل التأثير الأكبر بي. سأغوص معه في أساطير العالم البدئية، بمقارنات مذهلة في تعبيراتها عن علاقة الإنسان بالبيئة والحياة، وبناء عالم ما ورائي، له تداعياته وتعبيراته المعاصرة في حياتنا اليومية. وسأتعلم منه السفر مع أرواح الطبيعة عبر شامانات العصور البدائية. وتحت تأثيره غالباً ما أشير إلى ما تبقى من شعراء مبدعين "نادرين" الآن بـ"شامانات عصرنا"، لأن الشاعر، مثل الشامان (ساحر القبيلة البدائية)، هو الأقدر على السفر مع أرواح الناس وأرواح العناصر الطبيعة والأشياء، بتعبيراتها المجازية.

وفي إطار اهتمامي بالكونيات (كبديل للاستيهامات الدينية)، انشغلت بكتب عالم النفس الألماني هوريمان ديتفورت، وبخاصة كتابيه "تاريخ النشوء" ـ موجود بالعربية ـ، و"أطفال الكون". ويجمع ديتفورت في رؤيته للكون والحياة النتائج المعاصرة لأبحاث العلوم الفلكية والفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، إلى جانب العلوم النفسية والاجتماعية، ليبرهن أن الإنسان ببنيته الحالية، البيولوجية والنفسية، وتطور وعيه، ما هو إلا نتيجة وجوده في شروط الحياة على كوكب الأرض بالذات، ضمن تأثيرات وقوعه في مجموعتنا الشمسية، التي تشكل شمسنا واحدة من مليارات النجوم في مجرتنا درب التبانة، واحدة من مليارات المجرات في الكون. ويلخص وجودنا بعنوان كتابه الرائع "أطفال الكون". ومع أن ديتفورت مات في نهاية القرن العشرين، إلا أن نظرياته مازالت صالحة بقوة، وتشكل لي الأساس عن مفاهيم مدى محدودية عقلنا، رغم تقوية إدراكاتنا بأدوات القياس المعاصرة، وبلغات الرياضيات، في مدى الإجابة عن الأسئلة الوجودية لحياتنا: كيف أتينا، ولماذا، وكيف سننتهي. ولا يعني هذا لي التوقف عن التساؤل والتجريب، بل استخدام أقصى طاقة التفكير والخيال لدينا في محاولة الإجابة على الأسئلة الوجودية الكبرى، بدل الركون إلى التوهمات الدينية السائدة. أحد الأصدقاء الألمان عرف اهتمامي بديتفورت، ففاجأني بهدية لجميع كتبه بالألمانية، مع أني مازلت أتعثر في تعلم الألمانية. "سيشجعك هذا على كسر حدود اللغة الألمانية وإتقانها، ما دمت تحب ديتفورت"، يقول لي.

شكل لي ديتفورت منطلقاً للاهتمام بالكونيات، فأخذت أجمع وأقرأ الكتب العلمية عنها، وجمعت الكثير منها... ثم اكتشفت أن معلومات الكتب في هذا المجال متخلفة وقديمة، وأن هناك معرف ونظريات جديدة تظهر باستمرار، وتغير كثير من المفاهيم والنظريات السابقة، دون أن تستطيع الكتب ملاحقتها. فتحولت إلى الأفلام العلمية الوثائقية الحديثة أكثر فأكثر في هذا المجال. ومهما ذكرت من كتب تركت التأثير العميق بي، فستبقى الإجابات ناقصة....

- من هو كاتبك المفضل، ولماذا أصبح كذلك؟

الإجابة عن هذا السؤال متضمنة في إجابة السؤال الثاني... لكن لأذكر لك عن كاتب أحبه، سبب حدثاً مهماً في حياتي وانعكس في أحد رواياتي.

للروائي الأمريكي السوريالي هنري ميللر مجموعة من الروايات الصعبة، لكنها ساحرة، من بينها "ربيع أسود"، و"مدار الجدي" و"مدار السرطان". وقد عُرف عنه تمرده على تقاليد المجتمع الرأسمالي، عبر اختيار مواضيعه وطريقة كتابتها. وهنا عمل على نقل لغة الشارع الإباحية إلى نصوصه، كجزء من رغبته في تحطيم اللغة البورجوازية الأنيقة. ولحسن الحظ أن ترجمة رواياته إلى العربية حافظت على هذه المقاطع بأمانة، وبخاصة في جانبها الإباحي.

كانت لجان الرقابة في معرض الكتاب، الذي تقيمه "المكتبة الوطنية" ـ المعينة من قبل القيادة القطرية لحزب البعث ووزارة الإعلام ـ، تبحث عن أي إشارة صغيرة سياسية في الكتاب، تُسيء إلى "المشاعر الوطنية والقومية والقيادة وصراعنا مع الصهيونية والإمبريالية"، كي تمنعه من العرض. وبالطبع، لم يكن لديّ سلطة عليها، رغم مسؤوليتي الثقافية عن المعرض، فالرقابة خط أحمر أمامي. إلا أنني كنت أقنع أحد المراقبين بضرورة الموافقة على كتب الأدب بالذات، وخاصة المترجم منها، دون قراءتها وإضاعة أيام وأيام للبحث عن كلمة تسيء لـ"الوطن والقيادة"، ففي النهاية هذا أدب. يجرؤ الرقيب، ويوقع على سماح مؤقت لمعرض الكتاب. وهكذا تظهر الكتب في المعرض، ومنها كتب هنري ميللر بالطبع، دون أن تلفت انتباه مخبرين أربعة فروع أمنية، يتجولون في المعرض باستمرار، فهم لا يهتمون بالأدب، بقدر ما كانوا ينشطون بحثاً عن كتاب سياسي أو ديني، يهدد "أمن البلاد".

بالمقابل كان هناك تساهل شديد من قبل لجان الرقابة في قبول كتب "المد الديني"، الذي اجتاح منطقتنا منذ سبعينيات القرن الماضي، بدعم من البتروـ دولار. فلم يكونوا يهتمون بكتب "الجن المؤمن والكافر"، و"الشياطين وعذاب جهنم"، و"نعيم الجنة وحورياتها"، و"العلاج بالرُقى لطرد الجن والأمراض المستعصية"، و"حجاب المرأة"، و"علامات الساعة"، وما شابه ذلك من مواضيع، على اعتبار أنها لا تهدد "الأمن الوطني والقومي". بل كانت هناك موافقة ضمنية علي انتشارها لإلهاء الناس بهذه الحكايات، بدلاً من التفكير في الأحوال المعيشية، والتمرد ضد "النظام". إلا أنه ضمن صلاحيتي في رفع سوية المعرض الثقافية، لم أسمح لمثل هذه الكتب بالعرض، مقابل محاولة التأكيد على الكتاب العلمي، حتى أصبحت العدو اللدود لدور النشر الدينية، الخليجية والمصرية والأردنية، التي توزع هذه الكتب شبه مجاناً، مع استعداد لدفع "رشوات عالية" للمسؤول عن إدارة المكتبة، كان يجدها فرصة لزياد ثروته الشخصية، ضمن سياسة النهب العام المافياوية التي كانت تعيشها جميع مؤسسات الدولة دون استثناء. وسيحدث الصدام معي عندما يكتشف المدير العام رواية لهنري ميللر في المعرض، فيها بضعة كلمات إباحية، ويعمل منها ضجة، مستنداً إلى سلطة رجال دين "وهمية"، معللاً أنني أنشر الإباحية. ستتطور القضية وتنتقل إلى الجرائد، ومنها "السفير" اللبنانية، و"تشرين" السورية، فتتدخل الفروع الأمنية للتحقيق في الموضوع، لتصل إلى قضية الرشاوى، وتدخل رجال الدين "المتوهم" في الرقابة". وبالطبع، لن يسفر التحقيق عن شيء، وستتم لفلفة الموضوع، كما هي العادة. لكن بالنسبة لي فإن "هنري ميللر" نفسه، والمدير العام، وضابط الأمن الذي حقق معي، ولجان الرقابة، ومشايخ دور النشر الدينية، جميعهم سيتحولون إلى أبطال في فصول سوريالية بذروة الفانتازيا في روايتي "وصايا الغبار"، مع توسيع الأجواء لتشمل رمزياً كل سورية، ضمن سياق عام عن الفساد فيها.حتى العنوان كان الغازياً، فـ"الغبار" كان إشارة للمد الديني الوهابي القادم من "الصحارى الخليجية".

ستحاول إدارة المكتبة منع الرواية أمنيا بإيصالها إلى "القصر الجمهوري". ورغم ذلك، بقيت الرواية حاصلة على موافقة التداول في سوريا، وستضيع في زحمة أحداث "الانتفاضة السورية"، التي انفجرت في عام 2011، إذ أنها صدرت قبلها بأشهر. لكن المدير العام، الذي لم يقرأ كتاباً في حياته، ولا يعرف من هو الروائي هنري ميللر أو المسرحي أرثر ميللر، سيمنع إدخالها إلى الأرشيف الوطني في المكتبة، بشكل شخصي، مخالفاً قانون "الإيداع القانوني" السوري. واستمر حجزه لها حوالي ست سنوات، إلى حين إحالته إلى التقاعد، فيما انتشرت الرواية بشكل واسع في سوريا، وتحولت إلى مادة بحثية في جامعة سورية، مع دراسة ماجستير لها في جامعة جزائرية. وكتب عنها أحد النقاد وقتها أن الرواية تنبئ بأن الانفجار قادم في سوريا لا محالة... وكانت "الانتفاضة".

ذات مرة، زارني المفكر صادق جلال العظم في مكتبي، حيث كنت أحضر لمعرض الكتاب. احتفيت به كأب فكري لي ومفكر عربي مبدع. جلس قربي، وكان أمامي كتابه الشهير الممنوع في سوريا "ذهنية التحريم". إلا أنه لمح في طرف المكتب أكثر من 150 كتاب وكتيب عن كتب "المد الديني الوهابي" الشعبية، التي لم أكن أسمح بها في المعرض. ولفت انتباهه عناوينها، وأغلفتها الشيطانية والجنية. سألني ماذا أفعل بها، فأجبت بأنه من المفترض أن أتلفها، إلا أنني شخصياً سأجري دراسة علمية وإحصائية عليها، وفق مفاهيم "علم الكتاب"، كمختص به، للكشف عن تعبيراتها عن مد ديني متلازم مع هزائمنا في جميع المجالات، وعن تداعياتها السلبية على مجتمعاتنا. ابتسم، وشجعني. وستحتل الدراسة فصلاً مهما في كتابي المرجعي "سحر الكتاب وفتنة الصورة". وستتطور الدراسة نفسها في كتابي الثاني "تراجيديا الثقافة العربية".

وفي العادة، تشترك وزارة الإعلام السعودية بجناح في المعرض، وتوزع كتباً مجانية بكميات هائلة، فيتجمع أمامها عدد هائل من رواد المعرض، ليس فقط من أصحاب اللحى، بل وأيضاً ممن يجدها فرصة للحصول على كتب مجانية، بغض النظر عن موضوعها. وذات معرض، اكتشف في اللحظات الأخيرة قبل الافتتاح أن الجناح يريد أن يوزع حوالي أكثر من عشرين ألف كتيب عن "طرد الجن ومعالجة الأمراض المستعصية برُقى قرآنية" مجاناً. أصادرها مباشرة، وستذهب إلى الإتلاف، رغم الضجة التي سيثيرها الجناح الرسمي السعودي، إلا أنني لم أتراجع. حدث هذا في تسعينيات القرن الماضي

- هل تكتب ملاحظات أو ملخصات لما تقرأه عادة؟

في "سحر الكتاب وفتنة الصورة" هناك فصول عن التعامل الفردي مع الكتاب الورقي، مرتبطة بشخصية الإنسان وتواصله المادي مع وسائط الكتابة وحوامل النتاج المطبوع. لكن بالنسبة لي شخصياً، فإن أحد طقوس الكتابة يتمثل بقراءة صفحات من كتاب ما، كمرحلة بدئية، تحرضني على الكتابة. على سبيل المثال، عندما كتبت روايتي الثانية "الغرانيق"، أعدت قراءة "خريف البطريرك"، و"أطفال منتصف الليل"، و"الكتاب الأسود". كانت القراءة تشحذ ذهني وتحرضني، دون أن يكون لها أي تأثير مباشر على الأحداث التي أكتبها. ومع أن لغة روايتي "سرير على الجبهة" سهلة بسيطة وأقرب إلى الشاعرية، إلا أنني كنت أقرأ إلى جانبها رواية لساحر اللغة العربية الكردي سليم بركات.

- هل تغيرت علاقتك مع الكتب بعد دخول الكتاب الإلكتروني؟

هنا في ألمانيا، لدي بضعة كتب ورقية، تصلني كهدايا من أصدقاء. لذلك، أنا مضطر إلى متابعة قراءتي إلكترونياً، دون متعة، إذ أني من جيل تآلف مع ملمس الكتاب الورقي ورائحته، وقراءته على الطاولة، وعلى السرير، وفي وسائل المواصلات، أفتحه، فأجد زهرة ميبسة منذ سنين فيه، أو تهاجمني رائحة عطر منه، تشعل الذكريات. أولادي المراهقين لا يفتحون أي كتاب بأي لغة يتقنوها، رغم أنه كان لديهم في مكتبة بيتنا ركن ضخم خاص ومميز بالأطفال. بعد فراق ست سنوات سأجدهم من جيل جديد، يتعامل فقط مع الوسائط الإلكترونية، وبخاصة الهاتف المحمول، ومن الصعب التعامل معهم من ناحية القراءة... لا تعني لهم القراءة شيئاً، فقط الصورة الإلكترونية.

- حدّثنا عن مكتبتك؟

مع اندلاع "الانتفاضة السورية"، في عام 2011، سيحتل عسكر "النظام" البناية، التي تقع فيها شقتي في الطابق الثالث، ويحولوها إلى موقع عسكري، تتجمع أمامها ثلاث دبابات، لأنها تطل على الساحة الرئيسية للبلدة، حيث تتجمع مظاهرات "المنتفضين". سيحتلون في البداية السطح والشقق الفارغة التي هرب سكانها. إلا أنه مع كل معركة أو حملة اعتقالات، تدور حولنا، كان بقية المقيمين في البناية يفرون من شقق البناية ـ ومن بينهم زوجتي وطفليّ الصغيرين، الذين سألتقي بهم بعد ست سنوات في ألمانيا ـ، فيحتلها العسكر. وبقيت في النهاية ثلاث شقق مأهولة، منها شقتي. لم أرغب بمغادرتها، رغم وجودي فيها وحيداً، ورغم الخطر المحدق بي في موقع عسكري، والمداهمة والمراقبة المستمرة ـ في الحقيقة، تركنا العسكر فيها كرهائن مدنية ضد هجمات محتملة ضدهم ـ. تحولت الشقة جانبي، التي يفصلني عنها جدار رقيق، إلى غرفة قيادة وتحقيق، والطابق السفلي، الذي كان دون نوافذ وأبواب، إلى معتقل أمني أولي، يجري التعذيب فيه. رفضت المغادرة، ليس فقط لإيماني وقتها بإمكانية انتصار "الانتفاضة"، والانتقال إلى حكم ديمقراطي تداولي ومجتمع مدني ـ حلمنا في البداية ـ، بل وأيضاً لأسباب شخصية، مرتبطة بذكرياتي ومكتبتي الشخصية الضخمة، التي بدأت بجمعها منذ طفولتي؛ كتب عربية وفرنسية وبولونية، تحتل غرفة كاملة (ستتحول البناية وشقتي إلى رمز للبلاد في روايتي السوريالية الثالثة "سرير على الجبهة"، حيث ستدور الأحداث فيهما. وسأروي تفاصيل الإقامة فيها مع العسكر بأقصى أشكال الفانتازيا).

بعد ست سنوات من الإقامة في الشقة مع العسكر، وكانت "الانتفاضة" قد تأسلمت بالكامل منذ زمن بعيد، واختفت كامل الأهداف المدنية والديمقراطية التي انتفضنا لأجلها، سيطرت الميليشيات الإيرانية والقوات الروسية على منطقتي، وشعرت بأن الأفق مغلق تماماً، وان دائرة الخطر تزداد حولي. كما كنت أرغب بنشر رواية "الغرانيق"، وموضوعها الانتفاضة السلمية. وكان عليّ الالتحاق بعائلتي، بعد أن كنت أحلم بأن يعودوا هم إلى وطن ديمقراطي منتصر بثورته. حرقت أكوام من الأوراق الشخصية، ومسودات رواياتي بعد الاحتفاظ بالنسخة النهائية على فلاشات الكترونية، ومعها دفاتر مذكراتي، التي كتبتها منذ طفولتي، وتؤرخ حياتي وأسفاري، ومنها إقامتي في بولونيا لست سنوات. قلت تكفيني الذاكرة في رأسي. وزعت الألبومات الفنية على أصدقاء فنانين، والكتب المهمة على بعض المثقفين، والكتلة الأكبر منحتها لأقارب. لم يرض أحد بأخذ الكتب البولونية إطلاقاً، وحتى الفرنسية. مجلدات ضخمة وموسوعات ذهبت إلى النفايات. لا أعرف ماذا يفعلون الآن بكتب فكرية وفلسفية، وكتب نادرة. بالتأكيد لا أحد يقرأ في الظروف المأساوية التي تعيشها البلاد. هل يحرقون أوراقها استجلاباً للدفء؟

يروي أصدقاء فارين من سوريا أنهم تركوا مكتباتهم الشخصية الضخمة عند معارف على أمل العودة. المعارف يتصلون بهم، ويقولون بأنهم يريدون بيع المنزل، أو الانتقال على منزل جديد، وإضافة إلى ذلك فإن المكتبة تشغل حيزاً كبيراً، ولا نستفيد منها بشيء، من يقرأ ونحن نبحث عن رغيف الخبز. لذلك، نحن مضطرين آسفين إلى رميها في النفايات. تأتيهم الإجابات "لا أمل في العودة... ألقوها في النفايات، لكن رجاء في الليل".

- ما الكتاب الذي تقرؤه في الوقت الحالي؟

أشعر بسوريالية غريبة لوضعي الآن، هنا في المانيا، فأنا أتقن الفرنسية، والبولونية ( لي كتاب بها، تم نشره منذ ثلاثين عاماً)، ولا أستفيد منهما. وحتى استطيع الاندماج مع المجتمع الجديد، عليّ، ليس فقط أن أعرف الألمانية، بل وأن أتقنها، وقد أصبحت في الخامسة والستين من عمري. أتعلم بحماس، وأتقدم، رغم أن العمر لا يساعد كثيراً، لكن خبرتي بلغتين أوروبيتين تسهل الأمر. أنتمي إلى جمعية أدبية ألمانية في منطقتي، تضم روائيين وشعراء وفلاسفة، تشترط على أعضائها الكتابة بالألمانية. يهدوني كتبهم، روايات وأشعار، إلى جانب كتب ديتفورت الكاملة، أحتاج إلى زمن وجهد، كي أكسر حاجز اللغة، وأقرأها.... ومحاولة الكتابة.

أعمل الآن على روايتي العربية الرابعة، أنجزت منها عدة فصول. وبمعونة الأصدقاء الألمان كتبت فصلاً منها بالألمانية... وفي محاضرات سابقة، وفي اجتماع الجمعية الأدبية ـ قبل جائحة الكورونا ـ ألقيت مقاطع من رواياتي العربية بالألمانية.

ألقي دعابة دائماً بأنني كنت قد قررت الموت في المئة والعشرين من عمري، كي أنجز مشاريعي الروائية. بعد مغادرة البلاد، وامتلاء رأسي أكثر فأكثر بالذكريات والوثائق، وقراري تعلم لغة أجنبية ثالثة، أجلت موتي إلى عمر المئة والخمسين... حتى أنجز مشاريعي الروائية كاملة.

الكتب هي حياة إنسان وذكرياته وأحلامه، هي حكايتنا السورية... إنسان جيلنا. الصورة الإلكترونية هي حياة الإنسان الجديد وذاكرته وأحلامه، سواء من بقي في البلاد، أو تشرد في المنافي.

اقرأ/ي أيضًا: